Saga des Gramont à Puteaux:

« Antoine V de Gramont, Duc de Guiche »

Par Jean-François Martre

1671 - Antoine V, comte puis duc de Guiche, 4e duc de Gramont, fondateur du château de Puteaux.

Les Gramont - Portrait de famille, par Olivier Ribeton, Conservateur du musée Basque

Quand on parle des Gramont à Puteaux, il faudrait préciser lequel car il y en a eu

plusieurs générations. Antoine V est sans doute le plus important pour nous car il est le

fondateur du château de Puteaux. Fils d'un Maréchal de France, c'est un militaire qui

terminera lui-même Maréchal de France. Il appartient à l'une des plus anciennes familles du royaume.

Antoine est né le 15 novembre 1671, et ne sera baptisé que le 24 septembre 1672.

Il est le fils d'Antoine IV Charles duc de Gramont et pair de France, qui, enfant, partagea les jeux

du Roi Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye pendant la Fronde, et de Marie-Charlotte de Castelnau, sa

première épouse, elle-même fille d'un Maréchal de France. De ce premier mariage, il y eut deux enfants

Catherine-Charlotte et Antoine.

Antoine V prend, selon l'usage de la Maison, le titre de comte de Guiche, puis il

portera longtemps le titre de duc de Guiche, même après être devenu duc de

Gramont en 1720.

Il faut signaler une originalité au sujet de la transmission de ce titre qui se fit du vivant des

titulaires sur trois générations. A chaque fois, en 1695 et en 1710, le roi autorisa la cession du

duché-pairie de Gramont au fils puis au petit-fils en permettant au duc démis de conserver son rang,

faveur d'autant plus remarquée en 1710 par Dangeau « parce que le grand-père, le père et le fils, tous

trois en vie et se portant bien, seront ducs, quoiqu'il n'y ait qu'un duché dans leur maison ». D'où

les titres portés par chacun : duc de Gramont (Antoine IV), duc de Guiche (Antoine V) et duc

de Louvigny (Antoine VI).

Son assise foncière et celle de sa famille se trouvent à Bidache près de Bayonne, mais sa vie de cour est

à Paris, Versailles et sa maison de campagne à Puteaux.

En 1682, âgé d'à peine 11 ans, Il joue en présence du Roi dans l'opéra Atys de Lully

: il est l'un des quatre petits Zéphirs qui accompagnent Flore dans le prologue, et il est à nouveau en

scène dans l'acte IV accompagnant Monsieur le Dauphin, tous les deux en dieux marins.

(Voir Mercure Galant de janvier 1682, pages 278 à 283, source Gallica.bnf.fr).

En 1684, âgé de quatorze ans, il devient Mousquetaire.

Dans la nuit du 12 au 13 mars 1687, il épouse à Versailles Marie-Christine de Noailles

(1672-1748). Ils ont respectivement 16 ans et 15 ans. Ce sont deux enfants, la cérémonie est discrète,

pas de grandes toilettes, pas de rituel au coucher et au lever des jeunes époux et comme l'écrit Mme de

Sévigné « toute cette noce sera confondue le plus joliment et le plus naturellement du monde avec

toutes les autres actions de la vie, et, s'est glissée si sensiblement dans le train ordinaire, que

personne ne s'est avisé qu'il fut arrivé quelque fête dans ces deux familles » . Bussy est du même

avis : « je trouve la noce des petites personnes fort jolie et fort commode : la mode en pourrait

venir » .

Le contrat de mariage a été signé la veille à Versailles sous l'autorité du Roi qui daigna y signer avec

la famille royale.

Il est prévu que les mariés seront nourris et logés pendant cinq ou six ans chez M. de Noailles.

A l'occasion de son mariage Antoine V fut créé duc de Guiche par le Roi. Ce titre est

porté depuis par les fils aînés des ducs de Gramont.

Le Roi donne le régiment de Gramont au jeune duc de Guiche, sur démission de son père : il s'appellera

dorénavant le régiment de Guiche.

Un an après, le 20 mars 1688 naissait leur premier enfant Louis-Armand, Antoine VI

(1688-1741), Marie-Christine a seize ans seulement.

L'année suivante, le 29 mai 1689 naissait à Paris un second fils, Louis.

Puis il y eu deux filles, Marie-Adélaïde née au château de Versailles en 1700 et Catherine-Charlotte en

1707.

Marie-Christine de Noailles (1672 - 1748), duchesse de Guiche, duchesse de

Gramont dite « la maréchale de Gramont », ainée d'une fratrie de 23 enfants. Elle est fille d'un

Maréchal de France, petite fille d'un Pair de France. Elle bénéficia de la protection de Madame

de Maintenon.

L'un de ses frères, Adrien Maurice de Noailles, troisième duc de Noailles et

maréchal de France a épousé Marie Charlotte d'Aubiné, la nièce et future héritière de

Madame de Maintenon.

Par ailleurs, l'une de ses sœurs, Marie-Victoire-Sophie (1678-1737) a épousé le Comte

de Toulouse le 2 février 1723, fils légitimé de Louis XIV (avec la marquise de Montespan), duc de

Penthièvre, d'Arc, de Châteauvillain et de Rambouillet.

Antoine et Marie-Christine ont vécu trente-huit ans de vie commune, ce qui est

beaucoup pour l'époque quand on sait que l'espérance de vie moyenne à la naissance était de 32 ans en 1700. Sa jeune épouse semble avoir été très amoureuse de lui (dixit Saint Simon, Mémoires, 1896, p 302 et 303). Ils eurent quatre enfants survivants.

Cette alliance avec la famille de Noailles était prestigieuse et Antoine V

passait pour leur gendre favori.

Une carrière militaire

Comme ses ancêtres, c'est un militaire qui ne rentre chez lui que pendant la trêve hivernale ou

lorsqu'il est blessé.

Antoine V va franchir chaque grade avec régularité. Il est successivement mousquetaire

(1685), aide de camp du dauphin (1688), colonel d'un régiment d'infanterie (1687-1694), brigadier

d'infanterie (1694), mestre de camp général des dragons (1696-1703), maréchal de camps et armées du Roi

(1702), colonel général des dragons (1703-1704), colonel général du régiment des gardes françaises

(1704-1717), lieutenant général des armées du Roi (1704), gouverneur et lieutenant général à Bayonne

et dans le pays et baillage de Labourd (1712), gouverneur et lieutenant général en Navarre et en Béarn,

gouverneur de Saint-Jean-Pied-de-Port et de Pau (1712), vice-président du conseil de la guerre (1715),

conseiller au conseil de régence (1718), et enfin Maréchal de France (1724).

Guerre de la ligue d'Augsbourg (1688-1697) appelée guerre de neuf ans.

A la suite de la guerre de Hollande de 1678, Louis XIV cherche à étendre ses gains pour stabiliser et

renforcer les frontières du royaume. Il cherche à imposer une unité religieuse (révocation de l'édit de

Nantes en 1685) et à étendre les frontières qui entraina l'opposition appelée ligue d'Augsbourg d'une

puissante coalition formée par l'anglo-Néerlandais Guillaume III, l'empereur du Saint-Empire romain

germanique Léopold 1er, le roi d'Espagne Charles II et le roi de Savoie Victor Amédée II.

En 1688, Antoine V est nommé aide de camp du Grand Dauphin Louis de France, fils ainé

de Louis XIV. Il a 17 ans et débute alors une brillante carrière militaire qui durant un quart de

siècle le fit participer activement à toutes les campagnes militaires de la dernière partie du règne de

Louis XIV.

Siège de Philippsburg (25 septembre 1688 - 1er novembre 1688)

Située sur le Rhin entre Karlsruhe et Mannheim, cette forteresse est un objectif stratégique de la

France qui la considère comme une de ses têtes de pont sur la rive droite du Rhin.

Antoine V qui sert au siège de la forteresse reçoit les propositions de la capitulation.

1690 Antoine V participe à la bataille de Fleurus qui oppose une armée française à une

coalition rassemblant les Provinces-Unies, les Impériaux, l'Espagne et l'Angleterre. Il contribue à la

victoire au côté de son beau-frère Louis-François de Boufflers (1644-1711).

Septembre 1691 Antoine V participe à la bataille victorieuse de Leuze (en Hainaut)

Juin 1692. Antoine V participe au siège de Namur auquel le roi Louis XIV se déplace

personnellement.

1694 - Antoine V est fait brigadier

1695 - Le 12 février, Antoine V devient 4e duc de Gramont.

Le Roi Louis XIV accepte que Antoine IV se démette de son duché-pairie en faveur de son fils Antoine V

et consent à ce que ce dernier soit reçu au Parlement en la dignité de duc et de pair de France et jouît

de tous les honneurs, séances, privilèges et prérogatives attachées à ladite dignité. Le 20 février, le

Roi signe un brevet maintenant Antoine IV dans ses privilèges dont il a joui à cause dudit duché de

Gramont.

A cette occasion, Guiche fit un assez long séjour à la cour, comme chaque année, quand l'armée avait

pris ses quartiers d'hiver.

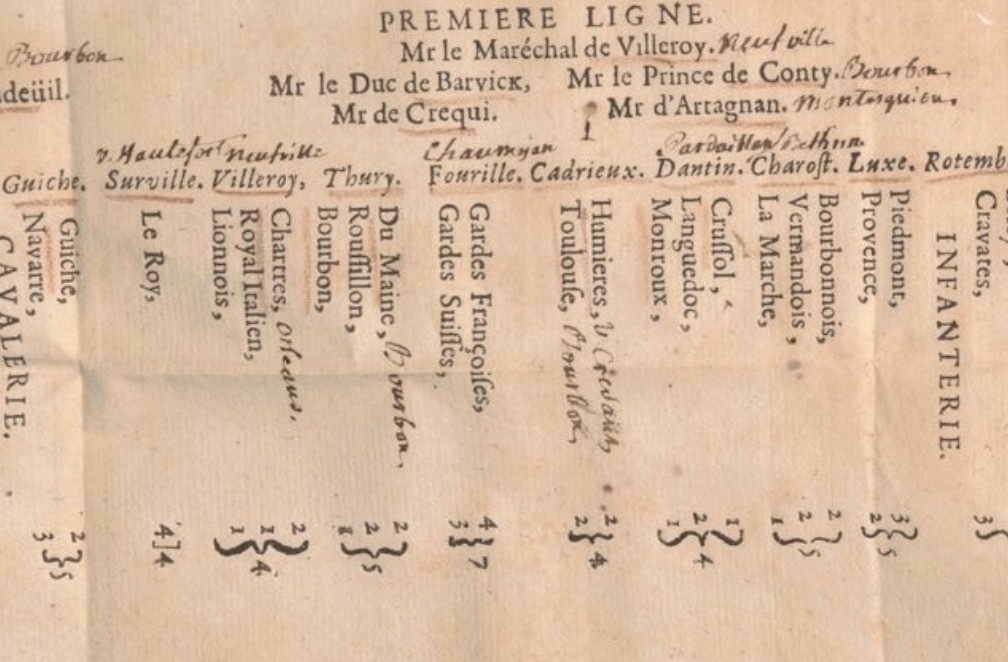

1695 - Ordre de bataille de l'armée des Flandres.

Ordre de bataille de l'armée des Flandres avec le nom du duc de Guiche sous les ordres

du Maréchal de Villeroy.

Mercure Galant de juin 1695 page 230, source Gallica.bnf.fr

Guiche est à la tête de cinq escadrons d'infanterie, nommés Guiche et Navarre,

1696 Antoine V est au service de Nicolas de Catinat et de Louis François de Boufflers et chevauche avec ses dragons jusqu'au traité de Ryswick (30 octobre 1697) qui met fin aux neufs ans de la guerre de la Ligue d'Augsbourg.

L'entre-deux guerres

7 décembre 1697, Louis de France, duc de Bourgogne dit le petit dauphin (1682-1712) épouse Marie-Adélaïde de Savoie (1685-1712), ils ont respectivement 15 ans et 12 ans, et ils n'habiteront ensemble qu'à partir de 1699. Ils auront trois fils, le premier (1704-1705) et le second duc de Bretagne (1707-1712) meurent très jeunes ; le troisième est le duc d'Anjou (1710-1774) futur Louis XV.

L'arrivée de cette petite princesse marque une pause dans l'austérité de la Cour. Elle fait la conquête de Louis XIV, le grand-père de son époux, et aussi celle de Madame de Maintenon (qu'elle appelle ma tante), obtenant une place dans la Maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr.

Renouant avec le goût des plaisirs la duchesse de Guiche va faire partie des fêtes organisées par le Roi en l'honneur de la princesse de Savoie devenue maintenant duchesse de Bourgogne, à Fontainebleau, à Marly ou à Compiègne, souvent invitée dans la calèche du Roi ou celle du petit dauphin, elle a son appartement dans ces différents châteaux royaux.

Proche de Madame de Maintenon, elle accompagne cette dernière et la duchesse de Bourgogne à Saint-Cyr. Elle fait partie de ce qu'on appellera « les voyages Bourgogne ».

1699 - Construction du château de Puteaux

C'est à la naissance de son premier enfant, en mars 1698 qu'Antoine V duc de Gramont, duc de Guiche, achète une maison dite « la Croix de Puteaux » , jardin et dépendance, à monsieur François Denyère, marquis de Gambais et à sa femme.

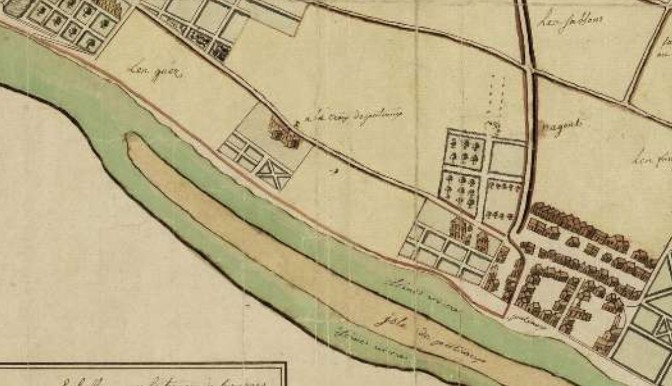

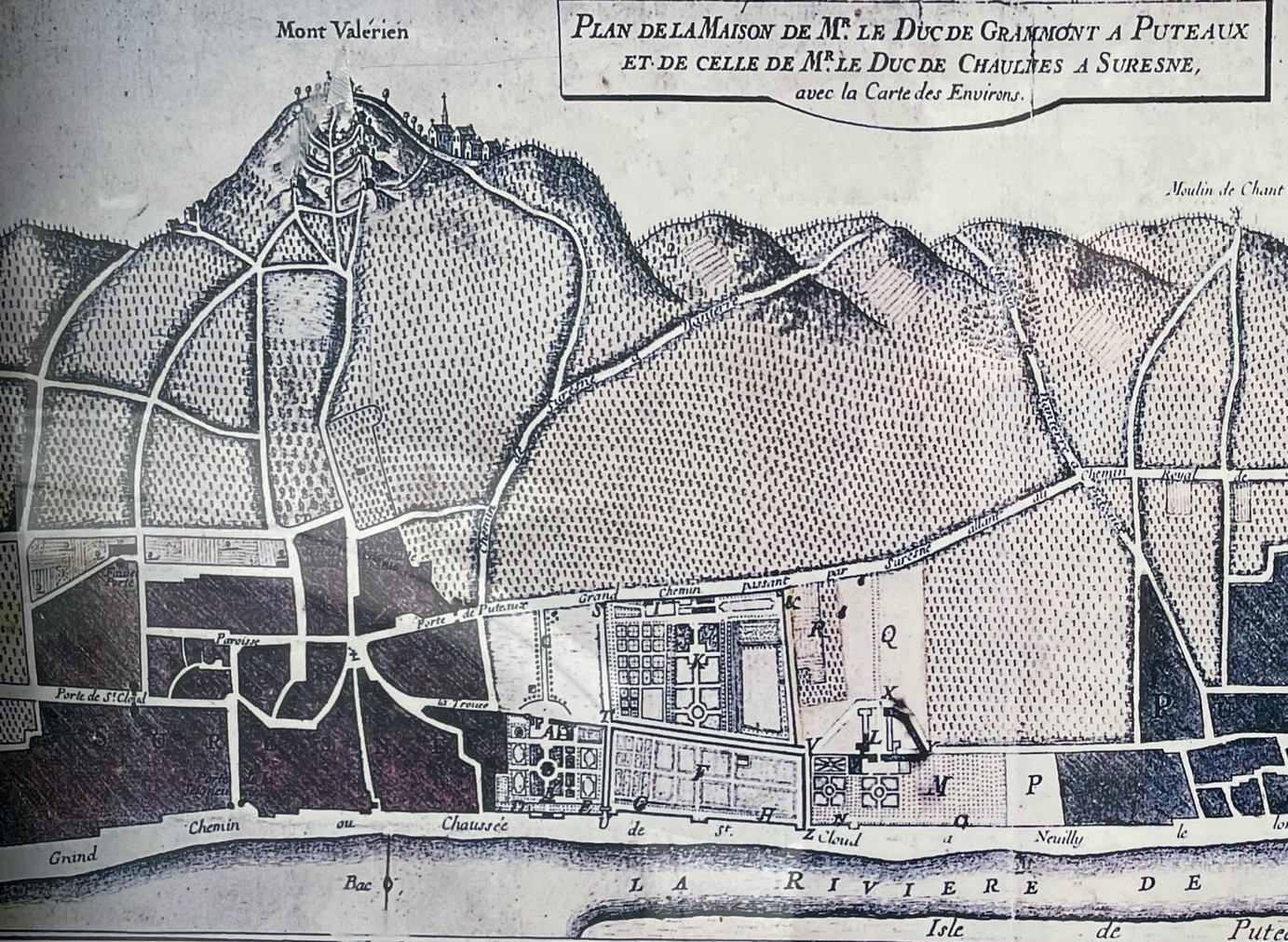

Extrait de la carte de Suresnes et Puteaux son annexe de 1669 situant la propriété de François Denyère.

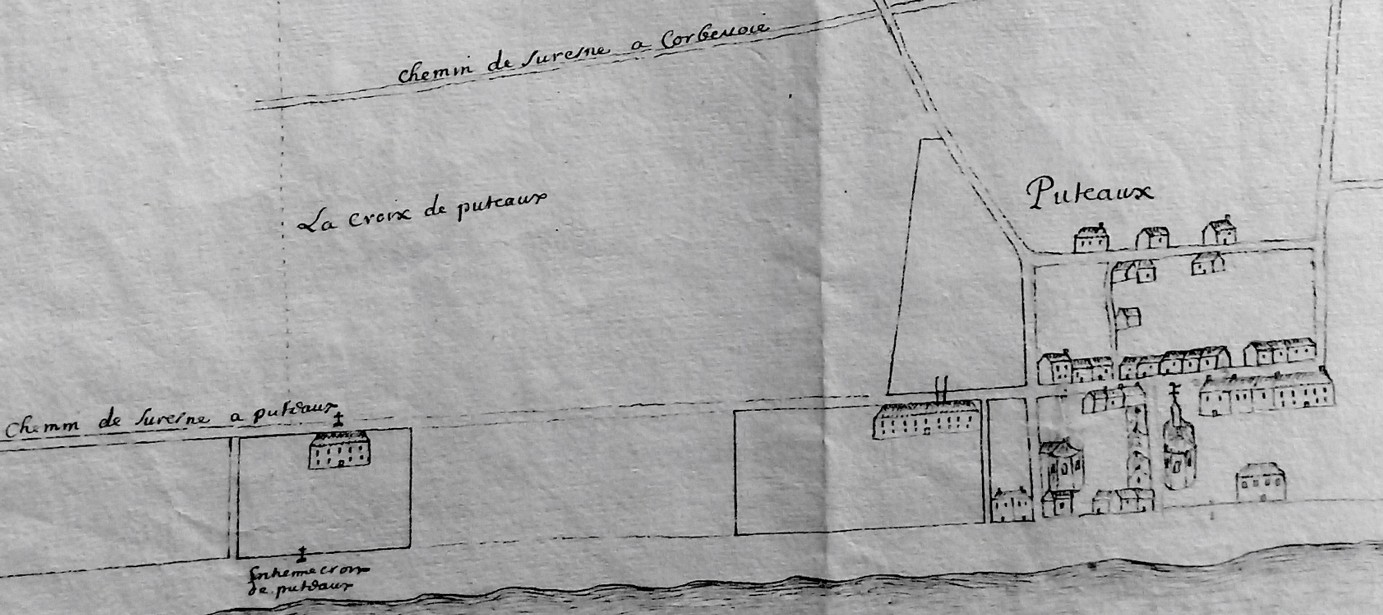

Extrait du plan relevé en 1694 par Mr Lécuyer pour le compte des Demoiselles de Saint-Cyr.

Le chemin de Suresnes à Puteaux, aujourd'hui rue Voltaire, longeait la propriété de François Denyère.

Ce chemin de terre était emprunté pour aller d'un village à l'autre pour se rendre à l'église de

Suresnes. La vraie voie de circulation était celle de Suresnes à Courbevoie, aujourd'hui rue de Verdun,

qui évitait le petit bourg de Puteaux.

Antoine V, duc de Guiche fait détruire cette maison dite la croix de Puteaux, d'autres

terrains sont acquis le long de la Seine et entre le chemin de Suresnes à Puteaux et celui de Suresnes à

Courbevoie (rue de Verdun), lieu-dit La Croix de Puteaux. Le projet de construction d'une grande maison de

plaisance, qu'on appellera château ou folie suivant les époques, est confié à Pierre Cailleteau,

dit Lassurance (1655-1724). Pierre Cailleteau est le crayon de Jules Hardouin-Mansard. Il quitte

les Bâtiments du Roi en 1699 et travaille pour une importante clientèle parisienne, aristocrate et financière,

introduisant un sens nouveau du confort (antichambres, dégagement et corridors de services).

Le projet initial comportant un corps principal de réception et deux grandes ailes ne sera jamais

terminé.

Début février 1700, entre deux campagnes militaires, Antoine V, duc de Guiche est

invité à Marly et à Versailles pour participer aux danses, masqués et habillés en paysans.

A quelques jours de là, sa femme, la duchesse de Guiche accouche dans l'appartement qui leur était

attribué au château de Versailles d'une fille, leur troisième enfant. Le duc et la duchesse de Bourgogne

font l'honneur d'aller la complimenter. La nouvelle-née s'appellera Marie-Adélaïde, révélant ainsi le

nom de sa marraine.

En septembre, la duchesse de Guiche reçoit la duchesse de Bourgogne en sa maison de plaisance de Puteaux.

Il y eut à cette occasion, une fête somptueuse où les jeunes paysannes de Puteaux et de Suresnes

jouèrent des rôles propres à amuser la princesse. Mercure Galant de septembre 1700)

La guerre de succession d'Espagne

15 mai 1702, déclaration officielle de la guerre à la France et à l'Espagne par l'Angleterre,

l'Autriche et les Provinces-Unies

Antoine V, duc de Guiche devient Colonel Général des dragons. Il participe à la bataille des

Flandres et se signale à la bataille d'Eckeren en juin 1703.

Aux beaux jours renaissants de 1704 il regagne l'armée des Flandres, mais il tombe gravement malade en

août. La duchesse quitte Versailles en chaise de poste pour le récupérer à Strasbourg et le ramener dans

leur petite maison de Puteaux. Puis il suit une convalescence au château de Fontainebleau.

26 octobre 1704 Antoine V de Gramont, duc de Guiche est nommé Colonel général

du Régiment des Gardes Françaises, une des fonctions les plus prestigieuses.

Mai 1706 Antoine V participe à la bataille de Ramillies en Brabant wallon.

C'est une défaite française qui met un terme à la carrière de François de Neufville, maréchal et duc de

Villeroy, l'ami du Roi. La France doit abandonner les places de Flandres et se replier sur Lille dont la

défense lui est confiée.

1708 Bataille de Wattignies, prise de Lille, prise de Gand

Antoine V participe à cette campagne difficile aux côtés de Louis François de

Boufflers. La France perd le contrôle de la presque totalité de ses places fortes du Nord au profit des

Austro-Anglais coalisés.

L'hiver 1709 est l'un des plus rigoureux de ce début de siècle, auquel s'ajoute une

crise économique entraînant une famine très meurtrière. Les caisses de l'état sont vides et la

population soumise au lourd fardeau de l'occupation ennemie.

Septembre 1709 Bataille de Malplaquet au sud de Mons en Belgique

Cette bataille est la plus sanglante de la guerre de succession d'Espagne.

Les alliés, la plupart autrichiens et hollandais, sont commandés par John Churchill, duc de Marlborough

et Eugène -François de Savoie-Carignan.

Les Français sont commandés par Claude Louis Hector Villars.

Claude Louis Hector Villars et Antoine V de Gramont sont blessés lors de cette bataille.

Les Français sont bousculés et Louis François de Boufflers qui remplace de Villars préfère ordonner le

repli.

Les alliés sont victorieux mais perdent 20 à 25 000 hommes et renoncent à envahir la France.

Les Français perdent environ 12 000 hommes et se replient en bon ordre sur Valenciennes.

Antoine ne reparut avec des béquilles à la cour à Versailles que fin octobre.

Cette bataille va inspirer une phrase et une chanson célèbres :

« Encore une défaite comme ça, sire, et nous avons gagné la guerre »

Les Français croient mort John Churchill duc de Malborough, qui n'est que blessé . C'est l'origine de

la chanson populaire « Malbrough s'en va-t'en guerre ».

Le 12 septembre, la duchesse de Guiche accourut au Quesnoy chercher son mari très gravement blessé à la

jambe.

1710 De retour en France, il soigne ses blessures et marie son fils ainé, Louis

Antoine auquel il cède à son tour le duché de Gramont, cession devenue effective en 1713.

C'est une situation curieuse et rare puisque le grand-père, Antoine IV, le père Antoine V duc de Guiche

et le fils Louis-Antoine duc de Louvigny, tous vivants, portent le même titre de duc de Gramont pour un

seul duché.

1711-1712 Les années terribles pour Louis XIV

1er novembre 1711 mort du prince Louis de France, le grand dauphin, au château de Meudon.

18 février 1712 mort de Louis de France, duc de Bourgogne, le petit dauphin au château de Marly.

12 février 1712 mort de Marie Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne, au château de Versailles.

Ils seraient morts d'une septicémie.

8 mars 1712 leur fils ainé Louis, duc de Bretagne meurt à son tour de la même maladie.

1712 Antoine V de Gramont, toujours duc de Guiche, reçoit du Roi la survivance de son

père et devient Lieutenant général de Bayonne et Gouverneur de Navarre et de Béarn.

1713 Antoine V mène sa dernière campagne sous les ordres du maréchal de Villars et investit la

place de Fribourg en novembre. Les combats cessent, les négociations de paix commencent alors entre

Villars et son homologue impérial, le Prince Eugène. Elles aboutissent par le traité de paix signé à

Rastatt en mars 1714.

Ce traité signe la fin de la guerre de la succession d'Espagne.

Dernière grande guerre de Louis XIV, elle permit de mettre sur le trône d'Espagne un monarque français,

Philippe V, petit-fils de Louis XIV, créant ainsi la dynastie des Bourbons d'Espagne qui règne toujours

trois siècles plus tard.

1714 Le traité de Rastatt a été rédigé en français, consacrant le rôle international de la langue

française et marquant le début de la carrière diplomatique de cette langue (Claude Hagège, Le souffle

de la langue, voies et destins des parlers d'Europe, Odile Jacob, 1992, p101)

1er septembre 1715 Mort de Louis XIV

Comme beaucoup de gentilshommes, Antoine V défile le 25 août devant le lit du roi qui vient de recevoir

l'extrême-onction.

Le petit-fils du roi, Louis XV, qui n'a que cinq ans devient héritier du trône.

Le 23 juillet, une déclaration royale avait fait du duc du Maine et du comte de Toulouse, fils légitimés

du roi, des princes du sang, aptes à succéder au trône en cas d'extinction des branches légitimes.

Par testament, Louis XIV confie au duc du Maine, son fils, bâtard légitimé, l'éducation et la garde de

l'enfant royale, et au duc d'Orléans, son neveu, la charge de « président du conseil de régence ».

Il s'en suit une lutte d'influence pour obtenir le titre de Régent de la part des parlementaires.

Lors de la séance du Parlement du 2 septembre qui aboutit à l'annulation du testament

royal et attribue la régence pleine et entière à Philippe d'Orléans, se dernier s'était assuré de la

présence dans l'assemblée du duc de Guiche en habit d'ordonnance de colonel des gardes françaises, son

bâton de commandement à la main, les gardes françaises fortes de 3000 hommes occupant toutes les avenues

alentours.

Finalement tout se passa sans troubles.

La Régence

15 septembre 1715

Philippe d'Orléans restitue au parlement son droit de remontrance avant l'enregistrement des édits, et

organise le déménagement du jeune roi et de la cour d'abord à Vincennes puis rapidement au palais des

Tuileries, Paris redevenant la capital politique de la France.

1er octobre 1715

Philippe d'Orléans met en place la polysynodie donnant un pouvoir accru au parlement et remplaçant les

ministres du roi par des Conseils (synodie) comprenant chacun dix membres dans lesquels la haute

noblesse participe à la vie politique.

Antoine V devient membre du Conseil de la guerre et en assume la vice-présidence. Il devait prendre la

direction de toute l'infanterie française, mais laisse celle-ci à Biron, futur duc et maréchal, dont le

fils va épouser Marie-Adélaïde de Gramont quelques semaines plus tard.

Antoine V fait partie d'un groupe très influant auprès de Philippe d'Orléans ayant à sa tête le duc de

Noailles, son beau-père, le maréchal de Berwick, le procureur général d'Aguesseau, le duc d'Antin et le

cardinal de Noailles, son oncle par alliance.

29 décembre 1715

Antoine V marie sa fille ainée Marie Adélaïde à François Armand de Gontaut de Biron, pair de France,

brigadier des armées du Roi.

1er janvier 1717

Antoine V, duc de Guiche, se démet en faveur de son fils ainé Louvigny, de sa charge de colonel du

régiment des gardes françaises pour lui permettre d'en obtenir la survivance.

16 août 1717 Puteaux devient paroisse indépendante de Suresnes

Il n'est certainement pas innocent que cette très ancienne requête d'indépendance aboutisse enfin et

soit accordée par le cardinal de Noailles lui-même, l'oncle de la duchesse de Guiche.

La séparation des deux paroisses est fixée à la croix de Puteaux, c'est à dire au niveau du château des

Gramont. La nouvelle paroisse comprend une zone d'habitations dans le bas Puteaux, des côteaux plantés

de vignes et l'ile de Puteaux.

Messire de Cay, prêtre, arrivé en 1711 comme vicaire amovible est nommé sur place curé de la paroisse

où il restera 29 ans.

1718

27 avril, Antoine V intervient avec ses gardes françaises dans la lutte contre un grave incendie parti

d'un bateau de foin qui ravage toutes les maisons construites de chaque côté du Petit-Pont. Il y eut

plusieurs blessés parmi les gardes. Le duc de Chaulnes fit garder les meubles et effets par ses

chevaux-légers à cheval.

6 août, Antoine V reçoit le Régent à Puteaux alors que ce dernier

se rendait de Saint-Cloud, voir Madame, à Asnières pour y souper avec sa favorite Marie-Madeleine de

Vieuville, comtesse de Parabère qui habite une maison à l'emplacement du futur château.

22 août, Antoine V entre au Conseil de régence.

28 août, Le Régent a décidé de faire tenir par le petit Louis XV un lit de justice

aux Tuileries pour briser la résistance du parlement, qui refuse d'enregistrer les édits réduisant les

bâtards du feu roi au rang de leurs prairies et leur retirant la qualité de prince. La sécurité est

assurée par les ducs de Guiche pour les gardes, de Chaulnes pour les chevaux- légers, de Villeroy pour

les gardes de corps du Palais, Artagnan et Canillac pour les mousquetaires.

Le conseil se réunit dans la chambre du jeune roi à 6 h du matin. Antoine V prend place à côté du duc

de Saint-Simon. Le duc du Maine et le comte de Toulouse s'éclipsent discrètement. Le lit de justice se

déroula dans le calme et le parlement approuva l'édit de déchéance.

Il est à noter ici que le duc de Saint-Simon qui ne dit jamais grand bien des Noailles et des Gramont,

maria en 1727 son fils ainé Jacques-Louis avec Catherine-Charlotte de Gramont, la dernière fille

d'Antoine V, le plus grand parti de France, alors, parmi les personnes de qualité selon lui.

24 septembre, Philippe d'Orléans supprime la polysynodie et revient au système des

secrétaires d'État.

1719 Fondation de la Compagnie française des Indes.

Cette Compagnie ne survivra pas à la banqueroute de Law et connaitra une refonte totale en 1722.

Monsieur le Duc en devient le vice-protecteur et Antoine V de Gramont en devient un des huit Directeurs.

Mars 1719

Antoine marie sa deuxième fille Catherine-Charlotte Thérèse à Philippe Alexandre de Bernouville

(1697-1727).

25 octobre 1720 mort d'Antoine IV de Gramont

Antoine V va porter dès lors le titre de duc de Gramont.

1721 - Le litige Chaulnes-Gramont

Ce litige s'est terminé par un procès entre ces deux seigneurs proches de la sécurité du Roi.

Extraits du livre de René Sordes sur l'Histoire de Suresnes :

« Le duc de Gramont possédait cette belle et grande propriété en limite de Puteaux, traversée par le

vieux chemin de Puteaux à Suresnes (rue Voltaire) qu'on appelait le chemin de la messe car il était

utilisé avant 1717 pour se rendre à l'église de Suresnes. Depuis que Puteaux était devenue paroisse

à part entière, il n'était utilisé que pour les besoins de voisinage. Le duc de Gramont avait obtenu

en 1714 l'autorisation des religieux d'avancer le mur de sa maison de quinze pieds sur le sentier

arguant que son voisin, le sieur Silvain, bénéficiait de cet alignement.

Louis d'Albert d'Ailly, duc de Chaulnes, pair de France, capitaine de deux cents chevaux de la garde du

Roi, acquit justement la propriété du sieur Silvain en 1719 et devint voisin du duc de Gramont. Il avait

en outre acheté la propriété de dame de Flamenville située de l'autre côté du chemin et bordant la Seine.

Ses deux propriétés étaient donc séparées par le chemin de la messe. »

Considérant que ce chemin peu utilisé pouvait s'avérer mal fréquenté, le duc de Chaulnes obtint à son

tour en 1714 puis en 1717 l'autorisation des religieux d'avancer sa terrasse sur le chemin, puis il

pensa enclore sa propriété et donc fermer le chemin en offrant de le détourner le long de sa propriété

jusqu'au chemin de Suresnes à Courbevoie. Il obtint l'accord des religieux et le roi donna confirmation

par lettres patentes, et le duc fit clore le chemin une nuit par les Suisses.

Le duc de Gramont s'y opposa apposant un placard à la porte de l'église Saint-Leufroy de Suresnes et

intenta un procès :

« Le duc de Chaulnes s'est fait donner un grand chemin entre Suresnes et Puteaux par les habitants et

les seigneurs qui sont grands-voyers pour accommoder une maison qu'il a à Suresnes. Il a fait enclore

de nuit ce chemin dans son enceinte par des Suisses. Cela a déplu au duc de Gramont (ou de Guiche) qui

a une maison voisine et à qui ce chemin était utile ; sur cela le duc de Gramont a fait afficher sur la

porte de l'église de Suresnes le placard suivant : Il a été perdu un grand chemin de onze heures à

minuit entre Flamenville et Sylvain (noms des propriétaires mitoyens), qui va de Suresnes à Puteaux. On

prie ceux qui le retrouveront de le remettre aux messiers, sinon ils seront réputés voleurs de grand

chemin. »

Journal et Mémoire de Matthieu Marais, avocat au parlement de Paris pendant la Régence et le règne de

Louis XV, Tome 2 page 193.

Le duc de Gramont perdit son procès. Le duc de Chaulnes fit une fondation de deux cents livres de rente

annuelle pour l'établissement d'un maître d'école à Suresnes et ferma le chemin qui disparut

définitivement côté Suresnes.

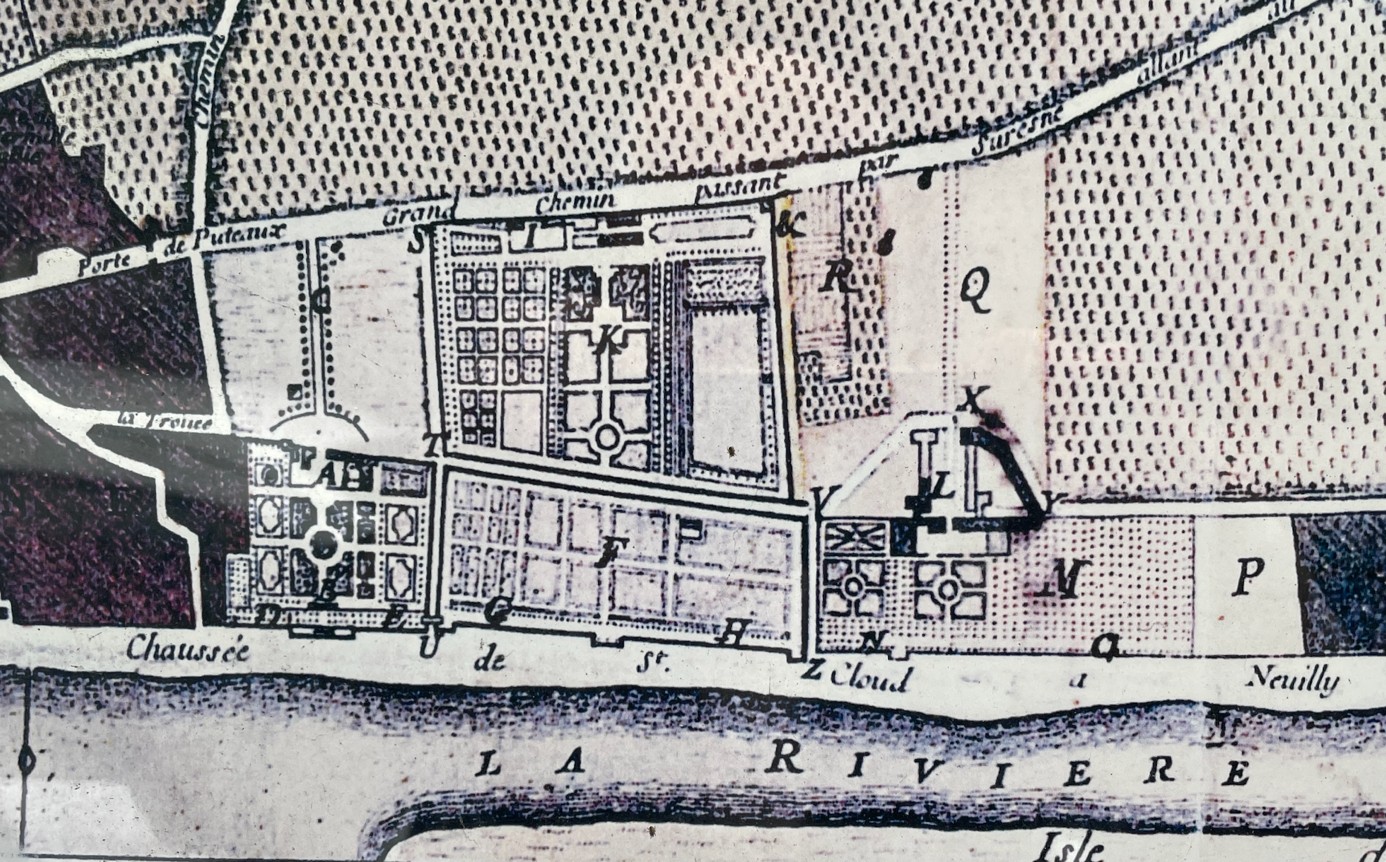

On peut voir sur les grilles du square Lully, une reproduction du plan envoyé par le duc de Chaulnes à

ses avocats pour défendre sa cause. On remarquera l'importance de ces deux propriétés. Celle du duc de

Chaulnes se distingue par la superficie des terrains acquis. Celle du duc de Gramont par l'ambition de

l'ensemble composé du château et de ses ailes.

ABCDE correspond à la maison du duc de Chaulnes avec un jardin vers la Seine bordé d'une petite terrasse

ouverte DE, et d'un pré C avec une allée bordée d'arbres rejoignant le grand chemin de Suresnes à

Courbevoie (rue de Verdun) traversant le mur d'enceinte à la porte de Puteaux. Sur cette parcelle, le

chemin en litige a presque disparu, et on entrait dans Suresnes par une brèche dans le mur d'enceinte

appelée La Trouée.

IK est la propriété de Madame la marquise de Flamenville acquise précédemment par le duc de Chaulnes.

FGH potager avec terrasse ouverte GH du sieur Silvain nouvellement acquis par le duc de Chaulnes.

LMNO correspond à la maison du duc de Gramont, avec un jardin côté Seine bordé d'une petite terrasse

ouverte NO, P est un terrain nouvellement acquis du sieur Marchand pour en faire un potager, Q est un

terrain vague du duc de Gramont dont la terre sert au potager. La limite de Q entre Y et le grand

chemin est l'actuelle rue Francis de Pressensé. R pièces de terres et vignes appartenant à plusieurs

propriétaires. On entrait au château par une allée provenant du grand chemin de Suresnes à Courbevoie.

Les ailes du château ne sont toujours pas terminées et les bâtiments en noir sont ceux existant en 1720.

STU est un chemin qui va du grand chemin à la Seine à travers la propriété du duc de Chaulnes

(peut-être l'actuelle rue Benoit Malon à Suresnes).

VXY ruelle que le duc de Gramont s'est obligé à faire et à ouvrir depuis plus de deux ans et qui n'est

utilisée que par les charrois de construction du château entre VX et n'a toujours pas été ouverte entre

XY.

VT est la ruelle objet du litige. Elle passe dorénavant au travers de la propriété du duc de Chaulnes

et comporte de son point de vue des risques de sécurité et de nuisances.

VZ un chemin en mauvais état qui longe les deux propriétés en direction de la Seine

V& un chemin bouché aux deux extrémités par la propriété du duc de Chaulnes et que ce dernier propose

de libérer et de donner aux usagers à la place de la ruelle VT.

VZ& correspondent aujourd'hui à l'avenue George Pompidou.

2 décembre 1723, le Régent meurt d'une attaque d'apoplexie.

15 février 1724, Louis XV est déclaré majeur

1724 Antoine V duc de Gramont, est fait Maréchal de France par Louis XV et prête serment le

10 février.

Le maréchalat est la plus haute dignité de la guerre attribuée par le roi à un nombre restreint de

serviteurs. Sous Louis XIV, seuls cinquante-quatre officiers généraux parmi les milliers que compte

l'armée sont récompensés par cette distinction. Soixante sept sous Louis XV et Louis XVI. La première

promotion du règne de Louis XV honore sept anciens soldats de Louis XIV, parmi eux, Antoine V est un

des plus jeune maréchaux de France nommé à partir de 1724.

25 novembre 1724

Il dicte son testament en son hôtel de la rue Neuve Saint-Augustin

16 septembre 1725 mort d'Antoine V duc de Gramont, duc de Guiche à l'âge de Cinquante-trois ans.

Contrairement à ses volontés, ses obsèques allaient revêtir une très grande solennité.

L'hôtel de Gramont, rue neuve Saint-Augustin, paroisse Saint-Roch fut couvert de draps noirs et les

gardes de la connétablie conduits par leurs officiers exposèrent le corps sur un lit de parade autour

duquel ils montèrent la garde en armes.

Le lendemain, sur les huit heures du soir, la bière fut portée en l'église paroissiale Saint-Roch avant

d'être transférée à la chapelle des capucines (qui se trouvait à l'emplacement de la rue de la Paix et

dont le portail ouvrait sur la place Vendôme) pour l'inhumation.

La gazette de France de septembre 1725 pages 2314-2317 relate la cérémonie d'enterrement :

« Le convoi se fit en cet ordre :

Cinquante pauvres, habillés de neuf et portant chacun un flambeau, commençaient la marche. Ils étaient

suivis d'un détachement de six cents hommes du régiment des gardes, avec deux enseignes portant leurs

drapeaux. Les enfants des différents hôpitaux marchaient ensuite avec des flambeaux et précédaient le

clergé de Saint-Roch qui était fort nombreux.

A la suite du clergé marchaient ceux qui portaient les différentes pièces d'honneur, savoir : la

couronne ducale portée par l'écuyer du maréchal de Gramont, l'épée, les bâtons de maréchal, le

hausse-col, par trois officiers de la connétablie, et le bâton de commandement de colonel général des

gardes françaises par le sergent-major du régiment des gardes.

Le corps suivait immédiatement, porté par vingt-quatre sergents. Les coins du poêle étaient porté par

le lieutenant -colonel et par les trois plus anciens capitaines, les gardes de la connétablie bordant

les côtés du corps, qui était suivi immédiatement par un grand nombre d'officiers en manteau.

Ensuite venait la famille et toute la maison du défunt, qui était suivie de tous les officiers du

régiment en habit d'ordonnance.

Le long de la marche, les ailes étaient bordées de soldats du régiment, avec leurs tambours, ayant à

leur tête les officiers.

Quand le convoi fut entré dans l'église des capucines, et pendant que l'on faisait l'inhumation, le

détachement des gardes fit trois décharges dans la place où il s'était rangé au-devant de cette église

(place Vendôme).

Le jour suivant, on fit dans la même église un service solennel et on célébra plusieurs messes,

auxquelles assistèrent un grand nombre de personnes de distinction. Les maréchaux de France furent

reçus à la porte par les gardes de la connétablie sous les armes. »

Les honneurs funèbres furent célébrés dans les villes de Bayonne et de Pau. Le 25 mai 1726 les États du

Béarn se rassemblèrent en corps pour écouter l'oraison funèbre prononcée par un jésuite le père Desplasses

19 septembre 1725

Inventaire à Paris, Versailles et Puteaux des meubles et effets dépendant de la succession à la demande

de Marie-Christine de Noailles, duchesse de Gramont.

Au titre du testament, les biens et meubles du château de Puteaux restent au château et appartiennent à

celui qui hérite du château.

Sources :

- La Maison de Gramont, par Raymond Ritter, éditeur les amis du musée pyrénéen, 1968

- La Collection Gramont du musée Basque et de l'Histoire de Bayonne

- Olivier Ribeton auteur de plusieurs ouvrages et articles sur la famille Gramont, président de

l'association des amis de la collection Gramont et ancien conservateur du musée.

- Histoire de Suresnes par René Sordes, 1965

Portraits d'Antoine V

< Antoine V par Bon Boullogne, musée de Bayonne - Collection Gramont

Ce portrait représente Antoine V décontracté, en robe d'intérieur sur laquelle est brodée la croix du Saint-Esprit, le bras posé sur un livre.

Il porte une perruque non poudrée correspondant à la mode des années 1700.

< Antoine V et ses deux fils, Louis Antoine VI comte de Louvigny et Louis.

Ce portrait familial est exposé par Bon Boullogne au Salon de 1699.

Musée de Bayonne - Collection Gramont.

Antoine V et ses deux fils, Louis Antoine VI comte de Louvigny et Louis.

Ce portrait familial est exposé par Bon Boullogne au Salon de 1699. Musée de Bayonne - Collection Gramont.

L'attribution à Bon Boullogne de ce portrait d'homme avec ses deux enfants a été faite par François Marandet en 2015 montrant que la mode des perruques (pas encore blanches) et le style du tableau le placent forcément aux alentours de 1700.

J.F.M. - 05/2025